“Despojadas de todas sus implicaciones contextuales, las obras aparecen como objetos autónomos, que hablan (y de los que se habla) en su propia lengua, que siguen sus propias reglas gramaticales y poseen su propia historia, así como un metalenguaje y una metahistoria independientes. Este nuevo lenguaje del objeto de arte —realidad mítica secundaria, según la definición de Roland Barthes— debería leerse con la herramienta adecuada: la crítica ideológica .”

Benjamin H. D. Buchloh.

Varios han sido los filósofos que han ofrecido sus enunciados

sobre el formalismo, entre ellos el filósofo y profesor Nick Zangwill (1957), quien ha

definido el formalismo como una referencia sobre aquellas obras “que

están determinadas únicamente por propiedades sensoriales o físicas, siempre

que las propiedades físicas en cuestión no sean relaciones con otras cosas y

otros tiempos.” [i] No obstante, para

Zangwill, el formalismo podría identificarse a partir de tres clases dentro de las

cuales encontramos en primer lugar, un formalismo extremo, donde se

sitúan todos aquellos que piensan “que todas las obras de arte son obras

puramente formales, donde una obra es puramente formal si todas sus propiedades

estéticas son propiedades estéticas formales. [ii]

En

segundo lugar, Zangwill define a los antiformalistas como

aquellos que no piensan que las obras de arte tienen propiedades estéticas formales”.

Finalmente, el tercer tipo de identificación es mucho más representativo a la

transición filosófica de la estética del siglo XXI, y es el del formalismo

moderado , basado en el principio de que, […] todas las propiedades

estéticas de las obras de arte en una clase selecta son formales, y segundo, que,

aunque muchas obras de arte fuera de esa clase tienen propiedades estéticas no

formales, muchas de esas obras también tienen importantes propiedades estéticas

formales que no deben ignorarse. [iii]

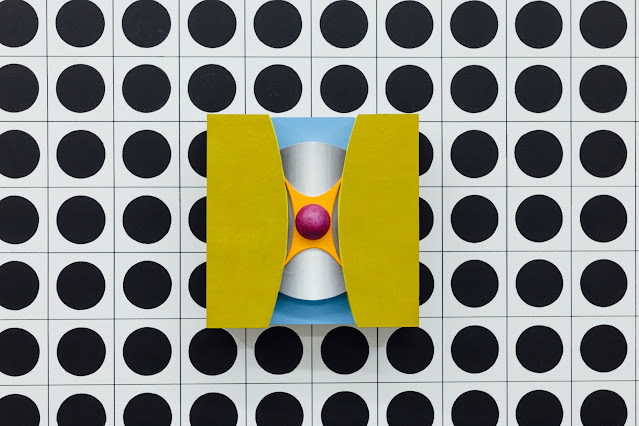

En 1969, el

arquitecto y diseñador danés Verner Panton (1926-1998), fue invitado a

remodelar distintos espacios del periódico alemán Der Spiegel (El

Espejo); cuyo nombre ha sido retomado para titular esta exposición. Durante

dicha reforma, el arquitecto propuso un proyecto lleno de elementos y

protuberancias con formas geométricas que trazaban todas las estructuras de los

diferentes espacios del lugar, explorando innumerables posibilidades creativas

“que aportaban al diseño materiales como el acrílico y la fibra de vidrio,

tanto en su manera de moldearse como en los colores y formas que podían

conseguirse con ellos.”[iv]

Posteriormente, Antonio Grass (1937), publicó en 1972 el

libro Diseño precolombino colombiano: El círculo, en el que

recopiló distintas aproximaciones, diseños, e íconos sobre el círculo y la

circunferencia como imagen localizada en representaciones de todas las zonas

arqueológicas de lo que es hoy Colombia: la tairona, la muisca, la tolima, la

quimbaya, la calima y la sinú. Así, a ambos pensadores los uniría aquella forma

y tema particular y es justamente esta figura la que toma protagonismo en la

intervención espacial que nos podemos encontrar en la Sala C del Museo de Arte

Moderno de Medellín.

“Para apreciar una obra de arte, necesitamos estar provistos de sentido de la forma y el color, y de conocimiento del espacio tridimensional”.

Sobre lo anterior escribe Zangwill que ojalá Bell hubiera presentado esto como una condición necesaria, en lugar de como una condición suficiente para la apreciación de las obras.

El Espejo de Rodrigo

Hernández es una exposición refrescante frente a la saturación

imperante del arte socialmente comprometido pero formalmente descuidado. Además, la exposición propone una buena lección sobre la construcción indicial (sic), de la imagen que es

reflejada en un vocabulario surgido de la cultura visual de la iconografía

mesoamericana hasta el develamiento mismo de las formas de producción del arte

contemporáneo; una lección sobre la pintura y la escultura en el campo

expandido, sobre los proyectos site-specific donde el medio pictórico se

vuelve instalativo en tanto su magnitud y extensión con relación al espacio, y una lección sobre la ambivalencia de las esculturas de pared que discurren los límites de

la bidimensionalidad y la tridimensionalidad, desplegados en un campo visual

seductor que evidencia, no solo el exquisito cuidado formal en la obra, sino la

coherencia en la disposición del artista para realizar investigaciones

orientadas a dar un contexto específico a cada exposición.

-----------------------------

[i] Nick

Zangwill, La metafísica de la belleza (Ithaca, NY: Cornell

University Press, 2001), p. 56.

[ii] Ibidem, Zangwill, p. 84.

[iii] Ídem.

[iv] Texto

sobre la exposición que aparece en la página oficial del MAMM. Recuperado de: https://www.elmamm.org/Exposiciones/Exposiciones-Pasadas/Id/1652

[v] Ídem.

[vi] Clive Bell, Art¸ p. 37.

.JPG)